Le printemps

basque

Premières graines au Pays Basque

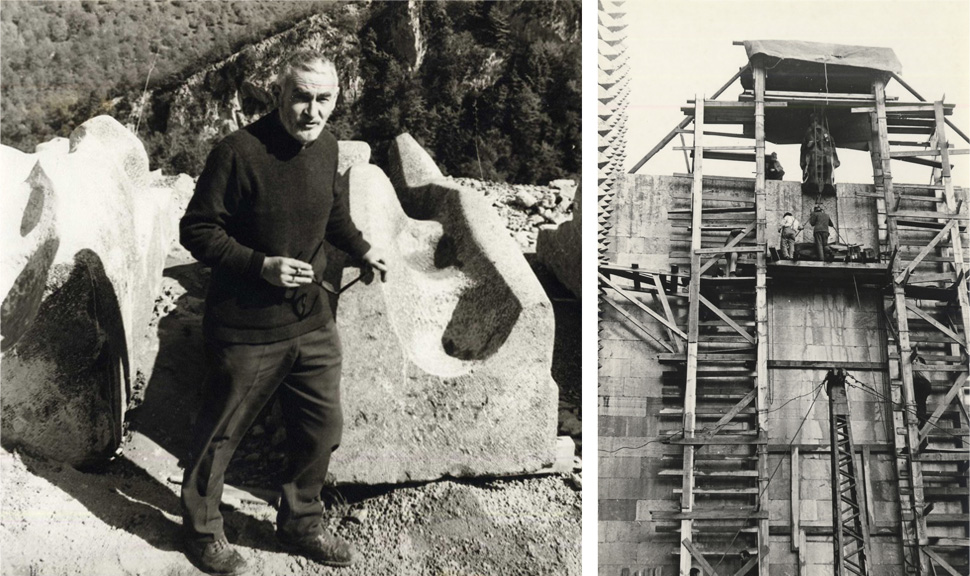

Le sculpteur Jorge Oteiza lors de l'installation des quatorze apôtres et de la piété au Sanctuaire d'Arantzazu en 1968. Photo : Plazaola. Oteiza Museoa/Wikimedia commons.

De l’après-guerre au milieu des années 50, aucune lueur d’espoir n’a pointé dans la culture et la politique basques. C’est alors qu’un réveil politique et culturel se produit non seulement au Pays Basque, mais dans le monde entier : révolution cubaine en 1959, dissolution progressive des colonies de l’État français, indépendance de l’Algérie et de la Tunisie dans les années 60, tentative émancipatrice de Mai 68, révolution de Prague et révoltes des étudiants à Mexico… La rébellion basque n’était donc pas une exception. Lors de ce printemps, les institutions, projets et critères linguistiques que nous connaissons aujourd’hui ont prospéré. C’est dans cette révolution culturelle et linguistique que s’inscrivent la naissance de l’euskara unifié (euskara batua), les ikastolas, la nouvelle chanson basque (Ez dok Amairu), la création d’Euskadi Ta Askatasuna en 1958 (organisation où Txiki et Otaegi militeraient plus tard), les artistes (les groupes Gaur, Emen, Orain et Danok), la littérature et l’essai (Txillardegi, etc.), Euskaltzaindia, Jakin, Zeruko Argia…

Le gouvernement basque demeurait en exil, recherchant le soutien des États-Unis dans la conviction qu’ils agiraient contre le franquisme. Cependant, il s’est passé tout le contraire : les États-Unis ont fini par soutenir le franquisme, privilégiant la lutte contre l’URSS dans le contexte de la logique de la guerre froide.

Le gouvernement basque demeurait en exil, recherchant le soutien des États-Unis dans la conviction qu’ils agiraient contre le franquisme. Cependant, il s’est passé tout le contraire : les États-Unis ont fini par soutenir le franquisme, privilégiant la lutte contre l’URSS dans le contexte de la logique de la guerre froide.