L'unité de l'Espagne et la division territoriale

La Constitution espagnole

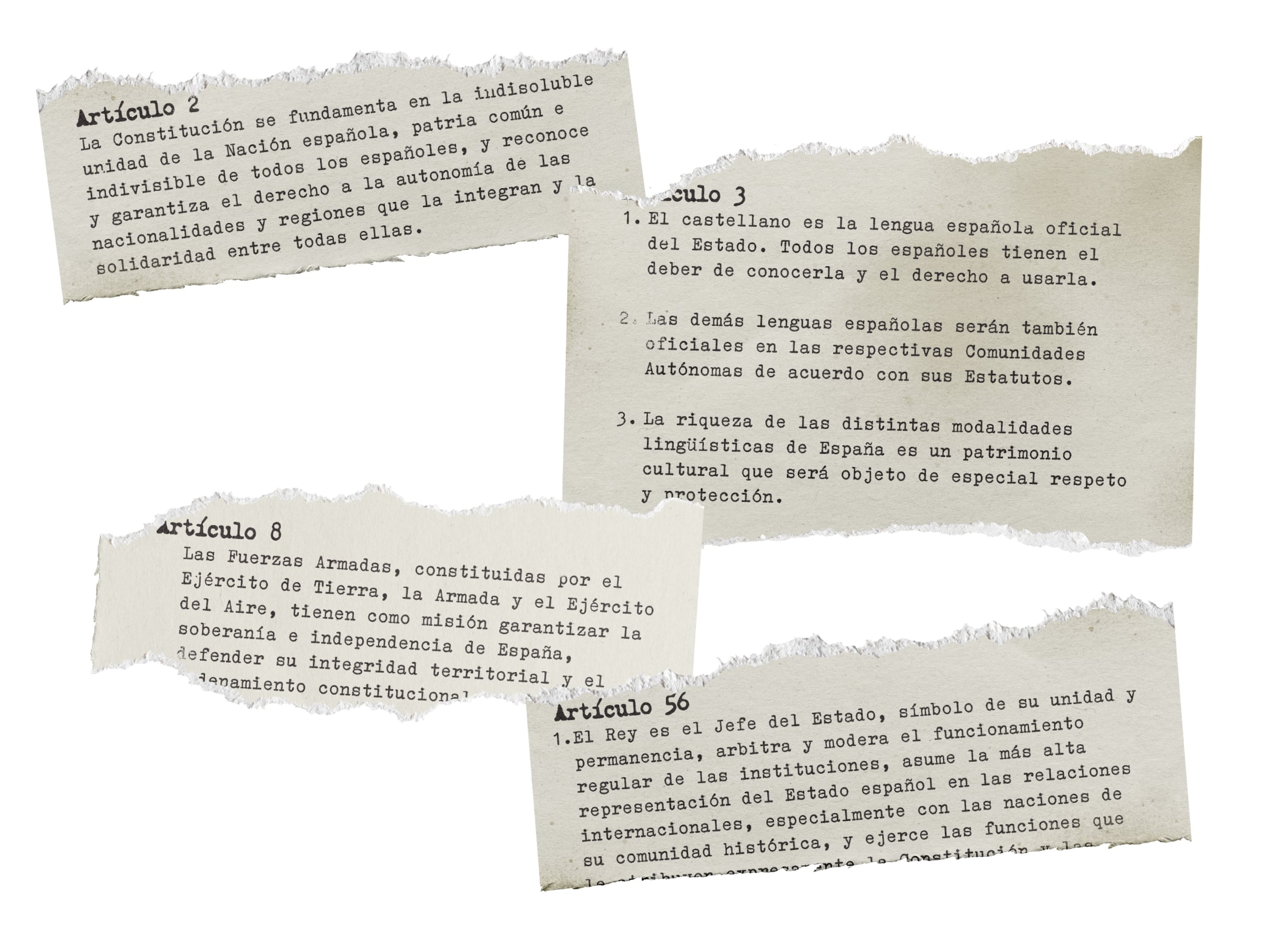

Avec son adoption le 6 décembre 1978, les principes défendus par le franquisme et les piliers de son projet politique étaient inscrits dans les fondements de la Constitution espagnole. Au Pays basque espagnol, la Constitution de 1978 a enregistré 51 % d’abstention et seul un vote sur trois émis a été favorable. La division institutionnelle entre les territoires du Pays Basque espagnol était, une fois de plus, une question d’État, qui a eu recours à la répression comme à des stratégies de cooptation pour empêcher toute articulation d’un cadre régional commun. Ainsi, la Navarre et les autres territoires ont été séparés dans les faits, sans aucun type de consultation ou de participation populaire, cherchant à vaincre la force centripète obtenue par la lutte antifranquiste. En 1979, le statut de Gernika est adopté pour trois territoires (l’Alava, la Biscaye et le Guipúzcoa). Concernant la Navarre, le ministre de l’Intérieur, Martín Villa, a pris un décret royal abolissant le régime de 1841 et posant les bases pour l’amélioration du Fuero de 1982. Lors des sessions organisées pour donner à tout cela un semblant de négociation, les partis et représentants abertzales sont exclus : l’amélioration forale n’a jamais été confirmée par référendum.

Dans le cadre de la Constitution espagnole, les statuts d’autonomie ont été développés selon la logique d’une tournée de « café pour tout le monde ». Au début, un statut unique devait être élaboré pour l’ensemble du Pays basque espagnol, mais finalement, la division territoriale s’est imposée. Par ailleurs, la Navarre était le seul territoire dans toute l’Espagne à ne pas avoir voté son statut d’autonomie. La division territoriale était une stratégie politique visant à assurer l’unité de l’Espagne. Le Pays Basque n’a pas soutenu la Constitution, l’abstention du PNV et le refus de KAS ont pesé sur ce choix.